En aquellos tiempos de tinieblas, los guardias municipales estaban pendientes de que nadie saliera a la calle con caretas. Se decía que si llevabas una era porque querías hacer daño a alguien, y que en la II República algunos se disfrazaban para cometer crímenes y pasar desapercibidos. Claro que la gente en realidad solo quería divertirse, pero eso estaba tan mal visto que en más de una ocasión si se anunciaba un baile los días de carnaval el cura del lugar ponía a doblar las campanas como se hace cuando hay un entierro. En aquella España del nacionalcatolicismo la Iglesia y el Estado eran una misma cosa.

El martes de carnaval era el día más importante: los hombres salían a hacer su recorrido por los pocos bares y por las ventas de aceite y vinagre, donde podían despachar vino, coñac, aguardiente y cualquier otro bebedizo. Lo normal es que salieran eufóricos, en grupos de tres o cuatro, y algunos hasta exhibían una potencia sexual descomunal esgrimiendo una mazorca de millo a la altura de su bragueta. Las mujeres procuraban no salir a la calle.

Recuerdo la escena: los hombres con ojos inyectados de alcohol y los guardias haciéndoles dar alguna carrera. De portal en portal, de platanera en platanera, ellos iban buscándose la vida para divertirse con una guitarra y unas maracas. Siempre dando esquinazo a los guardias.

Todo empezó en plena guerra civil, cuando en 1937 desde Valladolid llegó una orden circular para todos los gobernadores civiles, en la que se ordenaba la suspensión. Los motivos tenían que ver con la propia contienda. Las autoridades sublevadas consideraban que en tiempos de guerra no parecía muy conveniente exteriorizar alegrías. Una fiesta con un alto contenido pagano no casaba mucho con el espíritu de “cruzada” de los que se habían alzado contra la República con el apoyo entusiasta de la Iglesia, contraria tradicionalmente a estas manifestaciones lúdicas.

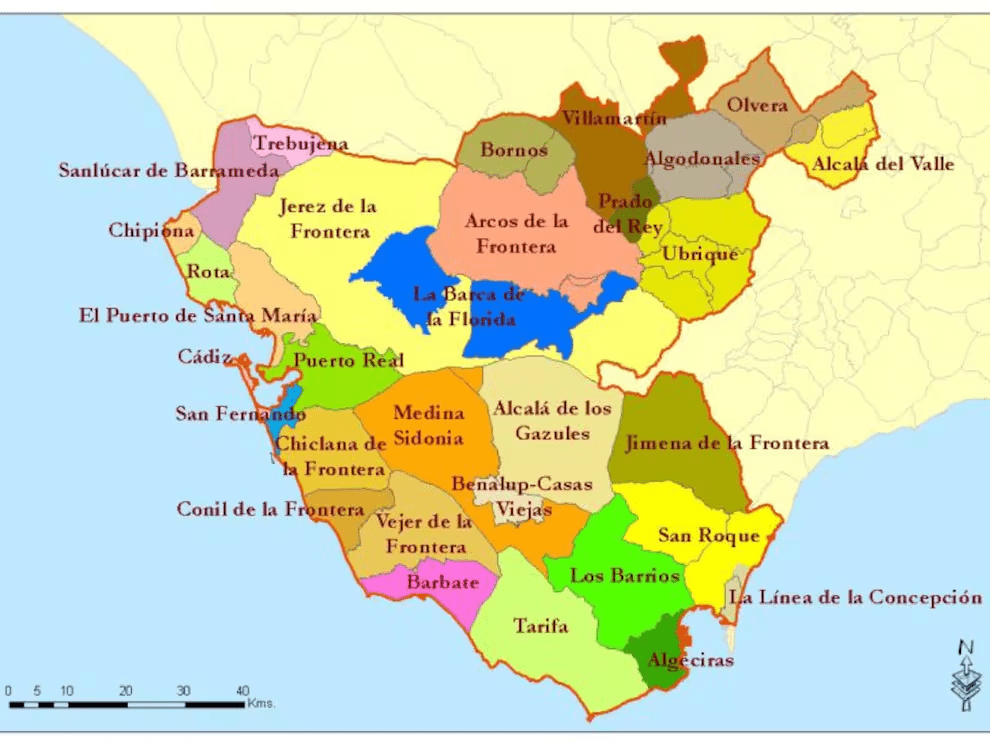

Al terminar la contienda, Serrano Suñer, como ministro de la Gobernación, promulgó una orden el 12 de enero de 1940 en la que se mantenía la prohibición. El gobierno fue muy tajante con las autoridades provinciales y, sobre todo con las locales para que estuvieran muy atentas a la hora de hacer cumplir la norma. Se multiplicaron los bandos municipales avisando sobre la prohibición de festejar el carnaval, de fuerte raigambre en casi toda la geografía española.

Pero, no cabe duda que en algunos lugares donde la fiesta era muy importante y extendida entre todas las capas sociales, como en Cádiz o Santa Cruz de Tenerife, se disfrazó con un nuevo nombre, Fiestas de Invierno. Y en los pueblos subsistió el carnaval, bajo la atenta mirada del gobernador civil y del clero. En Agüimes o Telde, en Gáldar, Lanzarote y las distintas islas prosiguieron los bailes, a menudo con redoble de campanas de muerto. En los años 60 los Indianos de La Palma comenzaron a expresarse en la calle como una convocatoria familiar, con el tiempo la Negra Tomasa fue la figura central de este carnaval diferente, con sus polvos talcos y su música cubana. Allí la fiesta era un recordatorio de la emigración a la Perla del Caribe, este año echaremos muy de menos a Antonio Abdo.

Poco a poco se fue más permisivo con algunas manifestaciones, especialmente en el ámbito rural. Se permitieron fiestas privadas o bailes en Casinos y Sociedades, porque era más fácil controlar un recinto cerrado. Estas instituciones sociales y culturales debían pedir el permiso gubernativo correspondiente. Generalmente, sus juntas directivas avisaban a los asistentes que en estos bailes estaba prohibido el uso de antifaces o maquillajes especiales que ocultasen o desfigurasen el rostro.

Se fue abriendo la mano, por la modernización social de España a partir de los años sesenta en buena parte gracias al turismo. Hoy incluso existen fiestas Drag Queens, con su exaltación de una sexualidad diferente.